海外へ赴任する方必見!住民票の必要な手続き方法を徹底解説

海外赴任に伴ってしばらくの間日本を離れることとなった場合は原則として住民票の手続きが必要ですが、その内容は日本国内で転居する場合とは異なり、また海外赴任の期間によっても違いがあります。

この記事では、海外に赴任する場合の住民票の手続きについて説明します。

併せて、税金や社会保険などに関する対応についても解説しますので参考にしてください。

なお、本記事で解説する内容はあくまでも一般的なものに留まりますので、税金に関する具体的なご相談については所轄税務署または税理士等にご確認ください。

海外赴任の際、住民票の手続きはどうする?

海外赴任に伴って日本国外に居住地を移す場合の住民票に関する手続きには、国外転出届の提出と住民票の除票があります。

それぞれどのような手続きか確認しておきましょう。

国外転出届の提出

国外転出届の提出は「生活の本拠地を日本から海外に移す」ための手続きです。

海外での滞在期間がおおむね1年以上になる場合、生活の拠点を海外に置くとみなされ、国外転出届の提出が必要になります。

住民票の除票

国外転出届を提出すると、国外転出届に記入した異動年月日(日本出国日)のタイミングで住民基本台帳から住民票が抜かれます。これを住民票の除票といいます。

住民票の除票により、自治体の住民としては扱わないものとされ、これに伴って住民税や国民健康保険料などの支払いは不要になります。

海外赴任時の住民票の変更方法

ここからは、実際に海外赴任するときの住民票の変更方法について確認していきましょう。

海外赴任時の住所変更方法

海外赴任するときの住所変更の手続きは、住民登録をしている市区町村役場に国外転出届を提出する際におこないます。

このとき転出先については赴任先の国を届出することが求められますが、具体的な住所の届出をおこなう必要はありません。

具体的な手続きの方法や必要書類は自治体によって異なる場合がありますが、多くの自治体では「窓口」もしくは「郵送」での手続きが可能です。それぞれの手続き方法を紹介します。

窓口の場合

日本を出国する日のおおむね14日前から当日までの間に役所窓口に必要書類を持参し、手続きします。

出国後の手続きを受付している自治体もありますが、一定期間内に手続きしないと過料がかかる場合があるため注意しましょう。

なお、届出できる人は本人および世帯主または同一世帯の人です。

また、必要書類は以下のとおりです。

【必要書類】

- ● 転出届(役所窓口あるいは自治体ホームページからダウンロード)

- ● 窓口で手続きする人の本人確認書類(運転免許証、パスポートなど)

- ● マイナンバーカード(交付を受けている場合)

- ● 出国日が確認できるもの(出国後の手続きの場合)

- ● 委任状(代理人による手続きの場合)

マイナンバーカードを持っている人は、国外転出を届け出る際に国外向けマイナンバーカードの継続利用手続きができます。

継続利用しない場合はマイナンバーカードを返納しなければならないため、一緒に手続きしておきましょう。

マイナンバーカードではなく「住民基本台帳カード」を持っている人は、国外転出届の手続きの際に返納する必要があります。必要書類とともに持参しましょう。

郵送の場合

日本を出国する日までに、住民登録をしている市区町村役場の担当課宛に必要書類を郵送します。

ただし、提出書類に不備があった場合や届出内容の確認が必要となった場合、追加でやり取りが必要になることもあるので、余裕を持って対応するようにしましょう。

届出できる人は原則として本人ですが、自治体によっては窓口の場合と同様、世帯主や同一世帯の人による手続きが可能なところもあります。確認してから手続きをおこないましょう。

必要書類は以下のとおりです。

【必要書類】

- ● 郵送による転出届(自治体ホームページからダウンロード)

- ● 届出する人の本人確認書類のコピー(運転免許証、パスポートなど)

- ● 出国日が確認できるもの(出国後の手続きの場合)

- ● 委任状(代理人による手続きの場合)

自治体により必要書類が異なる可能性もあるため、書類を郵送する前に確認しておきましょう。

なお、マイナンバーカードの継続利用手続きは郵送ではできません。マイナンバーカードの継続利用を希望する場合、国外転出届も一緒に窓口で手続きしましょう。

海外赴任時の住所変更に関する留意点

海外滞在の期間が1年未満の場合

海外での滞在期間が1年未満の場合には、短期滞在の扱いになり国外転出届は必要ありません。

住民票の手続きもする必要がありません。

海外滞在の期間が3ヵ月以上の場合

1年未満の海外赴任では国外転出届は不要ですが、赴任先国での滞在期間が3ヵ月以上である場合には、現地の日本国大使館または総領事館に「在留届」を提出することが法律で義務づけられています。

届出は現地の日本国大使館または総領事館の窓口または郵送、オンラインでおこなえます。

在留届の主な目的は、緊急事態発生時に大使館・総領事館が安否確認や支援活動などを可能にすることです。そのため、具体的な滞在先住所および連絡先を届け出る必要があります。

海外赴任のための準備

海外赴任する際は住所変更のほかにもさまざまな手続きが必要です。順次進めていきましょう。

税金・健康保険の手続きについて

まずは海外赴任中の住民税や所得税、社会保険料に関する手続きです。

具体的な支払い・手続き方法は海外赴任の期間や個々の状況によって異なる場合があるため、お勤め先にも確認しながら手続きを進めていきましょう。

住民税

先述の通り国外転出届を提出することで住民税がかからなくなりますが、基本的に住民税は前年所得に対してかかるものです。

まだ納付しきれていない分は、国内での最後の給与からまとめて天引き、もしくは普通徴収(納付書で納付する方法)への切替えが必要です。お勤め先に相談してみるとよいでしょう。

所得税

海外赴任にともない、国内での所得(給与)がなくなる場合は特に手続きは必要ありません。ただし、確定申告する所得がある場合には出国前に確定申告および納税を済ませておきましょう。

国外転出後にも日本で課税される所得が発生する場合には、納税管理人の届出が必要です。[注1]

[注1]国税庁「《 給与所得者の方で国外転出を予定されている方へ 》」

厚生年金

海外赴任とはいえ、日本の勤務先との雇用関係が継続する場合には厚生年金および健康保険の被保険者となります。

一方で、海外で就労する場合には原則としてその国の年金制度や健康保険制度などに加入することになり、両国の年金保険料を負担することになります。

この二重払いを防ぐため、日本は米国や英国、フランスなど23ヵ国と社会保障協定を締結しています。

これら締結国に赴任する場合で赴任期間が5年以内の場合は日本の年金制度のみに加入します。[注2]

[注2]日本年金機構「日本から協定を結んでいる国で働く場合の加入すべき制度」

健康保険・介護保険

健康保険も厚生年金の場合と同様です。

ただし、40歳以上の人が加入する介護保険は日本居住者のみが対象となるため、すでに加入している人は海外赴任前に会社経由で介護保険の解約手続きをしましょう。[注3]

[注3]日本年金機構「介護保険の被保険者から外れるまたは被保険者になるための手続き」

その他必要な手続き

その他にも、人によっては以下のような手続きが必要です。個々の状況に応じて手続きをしましょう。

ビザの申請

海外で就労する場合には原則としてビザの申請が必要です。海外赴任の場合、一般的には会社が手続きをしてくれますが、家族を帯同する場合には家族の分も別途申請が必要です。

住居

賃貸の場合は退居手続き、持ち家の場合は空き家になる間の管理を親戚や業者に依頼しましょう。

運転免許証

海外赴任中に有効期間が切れる可能性がある場合には、出国前までに各都道府県の運転免許センターで特例更新が可能です。

海外安全情報サービスの登録

赴任先での災害や有事に備え、現地での在留届の提出とは別に外務省の「海外安全情報サービス」に登録しておきましょう。

銀行口座

お持ちの銀行口座が国外転出届を出した後も継続して利用可能か確認しましょう。

非居住者となることで解約が必要な場合は、非居住者でも利用できる銀行に口座を開設しておきましょう。

加入している生命保険など

海外赴任中や帰国後のことを考え継続する場合は海外渡航手続きをしましょう。

海外赴任中の保険料の支払い方法も併せて確認が必要です。

帰国後の住民票の手続きについて

海外赴任が終わり、日本に帰国した際には帰国後の居住地となる市区町村役場で転入届(住民登録)をおこないます。

併せて、マイナンバーカードや印鑑登録の手続きなどもおこないましょう。厚生年金や健康保険などの社会保険は会社で手続きが可能です。

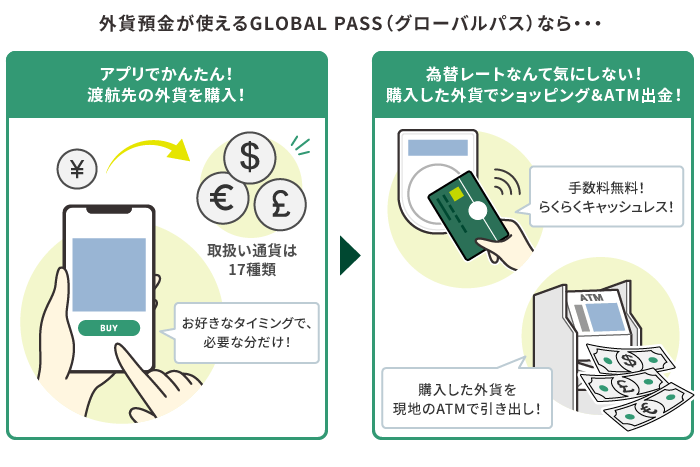

海外赴任にはSMBC信託銀行プレスティアのGLOBAL PASSがおすすめ

海外赴任で1年以上海外に滞在する場合には、国外転出届の提出が必要です。

国外転出届を提出することで住民票が抹消されますが、その一方で、住民票を抜いても状況次第では住民税や所得税、生命保険料など日本での支払いが必要になることがあります。

海外赴任中に利用する銀行口座としては、SMBC信託銀行プレスティアの口座がおすすめです。

SMBC信託銀行プレスティアのインターネットバンキングやモバイルバンキングは、日本の非居住者になっても利用可能です。(*1)

このほか、その代名詞とも言えるGLOBAL PASSも提供しているため、海外赴任後のお買物やATMでの現地通貨の現金引き出しなどにも便利です。

GLOBAL PASSはいわゆる国際型キャッシュカードで、その利便性から海外旅行好きの方々の間でにわかに人気が広がり、累計発行枚数は40万枚を突破しています。(*2)

GLOBAL PASSの一番の魅力は、ご自身の外貨預金(*3)をそのまま海外での支払いに充てることができる仕組みを有している点です。世界17通貨の外貨預金を、現地での支払いにそのまま使うことができます。

なお、対象の17通貨を購入する際の為替手数料は、SMBC信託銀行プレスティアの「為替手数料無料プログラム」の適用により、いつでも無料です。(*4)

[ご参考:SMBC信託銀行プレスティアの外貨普通預金で取扱いのある通貨]

米ドル、オーストラリアドル、ニュージーランドドル、英ポンド、カナダドル、ユーロ、スイスフラン、シンガポールドル、香港ドル、オフショア中国人民元(*5)、タイバーツ、南アフリカランド、トルコリラ、メキシコペソ、ノルウェークローネ、スウェーデンクローネ、デンマーククローネ

デビット機能を備えておりタッチ決済にも対応していることから、海外赴任中のお買物やお食事などの際の支払いにもスムーズに対応可能です。

また、現地通貨の現金が必要になった場合には、VisaまたはPLUSマークのついたATMを利用して引き出すこともできます。しかも、その際の海外ATM手数料は無料です。(*6)

加えて、アラートサービスに登録しておけば利用の都度Eメールで通知があるので、渡航先でのお金の管理がしやすいほか、不正利用があった場合に気が付きやすくなるといった効果も期待できます。

[ご参考:あんしんの各種サービス]

海外赴任の予定がある方は、是非SMBC信託銀行プレスティアの預金口座開設および「GLOBAL PASS」のお申込みをご検討ください。

(*1)口座開設には日本の住所が必要となります。海外赴任前に必要な手続きや非居住者の方にご利用いただけない一部のサービスについてはこちらで詳しく説明していますので、あわせてご覧ください。

(*2)2025年12月現在

(*3)外貨預金に関する注意事項についてはこちらをご参照ください。

(*4)「為替手数料無料プログラム」の適用条件についてはこちらをご参照ください。

(*5)SMBC信託銀行プレスティアの取り扱いはオフショア中国人民元のみとなります。中国国内での利用の場合、オフショア人民元普通預金から決済可能です。

(*6)海外ATM手数料は無料ですが、別途ATMオーナー手数料がかかることがあります。ただし、プレスティアデジタルゴールド、プレスティアゴールド、プレスティアゴールドプレミアムのお客さまで条件を満たされた場合(詳細はこちら)、あるいは、インターネット口座開設特典が適用された場合(詳細はこちら)には、償還されます。